直播间的“驼奶粉”,为何是燕麦味?

一段时间以来,市场上出现了大量的“驼奶粉”“羊奶粉”。有消费者买回家后,却喝出了燕麦味。

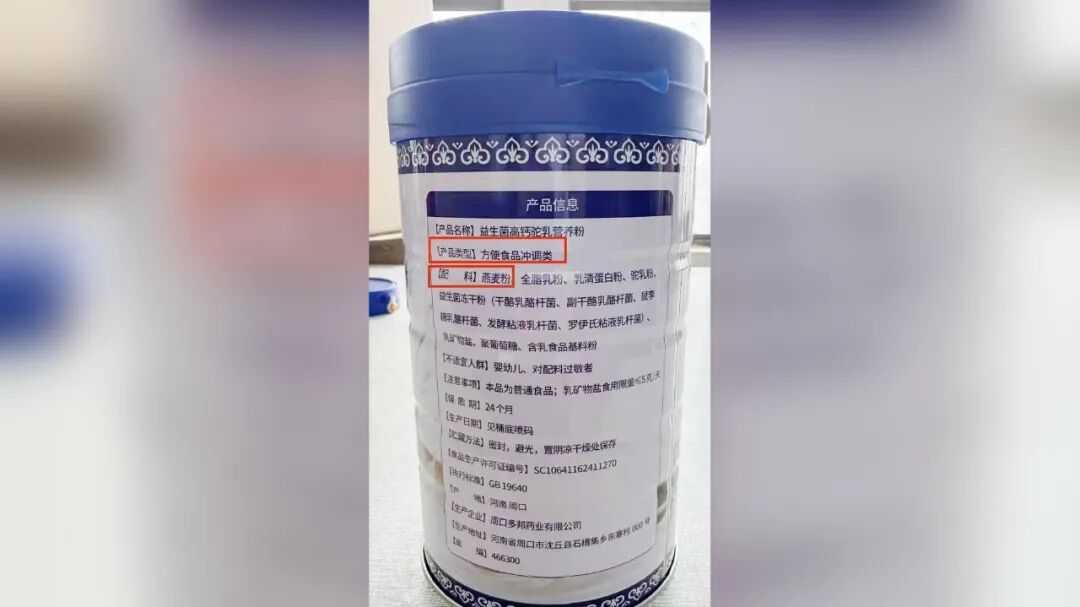

近期,《经济参考报》揭露,多个直播间将燕麦、植脂末等制成的“方便食品”冒充驼奶粉、羊奶粉售卖,通过遮盖配料表、篡改成分标识、伪造进口资质等方式实施欺诈。这些产品乳粉含量极低甚至不含乳源成分,却宣称“高钙高蛋白”“养生保健”功效,瞄准一些辨别能力较弱的中老年人牟利,既侵害消费者权益,又严重扰乱市场秩序。

报道刊发后,业内人士痛陈行业乱象。律师指出,此类行为不仅涉嫌违反《中华人民共和国反不正当竞争法》,更可能触犯《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国广告法》乃至《中华人民共和国刑法》关于生产销售伪劣产品的相关规定。有专家呼吁从平台监管、违法惩戒、消费者教育三方面堵上漏洞。

▲某款商品介绍页面配料表。资料图片

直播间假奶粉乱象,本质是利益驱动下的多方责任失守。商家钻标准空子,将执行谷物制品标准的产品包装成“高端奶粉”。据行业内人士透露,“部分植脂末原料成本不足万元/吨,而优质驼奶粉市价可达数十万元/吨”,暴利空间让不法分子铤而走险。

更令人忧心的是,直播间精心编织的话术迷雾与刻意遮蔽的信息屏障,让普通消费者难辨真伪——商家要么用手挡住配料表前几位,要么将“Oat flour”(燕麦粉)谎称为“全脂乳粉”,甚至把国内产地改成英文迷惑大众,这种精准欺骗击中了消费痛点。

平台的监管缺位是乱象滋生的关键因素。报道中,有消费者留言揭露“买的不是驼奶粉”已达3个月,商家未回应且产品仍在售卖,这折射出部分平台“重流量、轻监管”的倾向。正如专家所言,“一些平台为了留住商家,睁一只眼闭一只眼,把该尽的义务放在一边。”平台应切实承担起社会责任,完善审核机制,优化技术手段,制定针对性监管措施,对违法行为做到事前预警、事中监控和事后封禁。

违法成本过低则让乱象难以禁绝。当前对造假商家的处罚多为一两万元罚款,与动辄翻倍的利润相比微不足道,形成“违法成本低、守法成本高”的畸形格局。更棘手的是,对于调制乳粉,现有的国家标准检测方法能检测出是否含有驼奶和羊奶,但很难检验驼奶、羊奶的添加量。一些不法商家钻了空子,添加的奶粉量远不够国标要求,但由于很难证伪,打击难度较大。这就需要监管部门拿出“组合拳”:一方面运用大数据追踪生产销售全链条,实现“查处一家、震慑一片”;另一方面完善检测标准,堵住技术漏洞,让掺假行为无处遁形。

守护舌尖上的安全,还需筑牢消费者的“防护墙”。报道显示,不少中老年人因看不懂配料表、轻信“进口”噱头受骗,这提醒我们要加强消费教育。相关部门可通过社区宣讲、短视频科普等方式,教会公众“看配料表首位成分、查生产标准编号、辨资质证书真伪”的实用技巧,让消费者从“被动受骗”变为“主动避坑”。同时畅通举报渠道,让每一次欺诈行为都能被及时发现和查处。

食品安全是不可逾越的底线。直播间不是法外之地,那些用燕麦冒充奶粉、用谎言攫取利益的行为,既违背商业道德,更触碰法律红线。唯有平台切实扛起主体责任,监管部门加大惩戒力度,消费者提升辨别能力,形成“平台监管+行政打击+全民监督”的共治格局,才能彻底清除直播间假奶粉的“毒疮”,让真实与信任的阳光照亮每一个直播间。

敏锐观察 洞见前沿

南京广电·牛咔视频记者:毕子晨制图、编辑:张力伟主编:王辉制作:南京广电融媒新闻中心图片来源:中国消费者报

相关阅读: