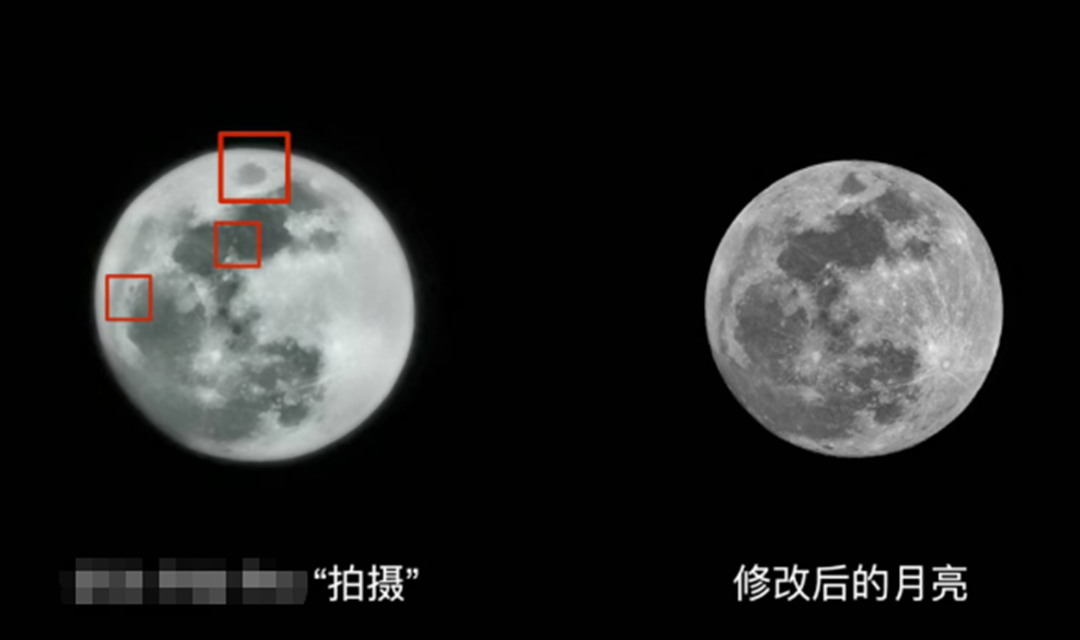

手机“直拍”的月亮竟是P过的?

▲2025年11月5日某新款手机“拍摄”的月亮。

▲图中右侧是2019年披露的经过“算法”修改过的月亮。

近年来,小米、OPPO、vivo……手机摄影的“军备竞赛”不断加剧,参数不断刷新,影像技术日益精进。然而在社交平台上,“AI介入太重”“AI功能可以关闭吗”“照片失真”等质疑声不绝于耳。用户体验和厂家“内卷”之间出现割裂。

最初,智能手机推出AI修图功能的初衷,在于让普通人也能拍出“大片”。而今,它却频频越过“优化”边界,滑向“虚构”。视觉真实,正被算法系统性篡改。

摄影的本质是记录真实,而AI却在重塑“所见”。加州大学伯克利分校教授任·吴(Ren Ng)说:“当我们迈向AI照片编辑的未来,照片就不再只是‘能看见的事实’了。”当手机厂商将“脑补”的画面包装成“真实拍摄”,我们迎来的不仅是美化的图像,更是信任的崩塌。

AI修图的自动化特性大大降低了侵权门槛:无需专业技能,普通用户即可完成深度篡改,而原生相机的默认开启AI模式,让每一张照片都可能成为隐私泄露的源头。中南财经政法大学新闻与文化传播学院副教授秦琼认为,AI修图技术的广泛应用可能会加剧虚假新闻的泛滥,这不仅会损害新闻的真实性、客观性,还可能会增加个体乃至社会辨别虚假信息的成本。

▲左图:某款手机拍摄的雕像原图;右图:经过AI计算处理后,人脸和马脸的线条拧成了一团,完全失真。

在司法领域,《中华人民共和国民事诉讼法》明确要求,照片必须真实反映案件事实,不能经过篡改或伪造。如果照片经过编辑或修改,将影响其作为证据的效力。然而AI修图隐蔽性强,鉴定困难,“优化”与“造假”的界限日益模糊,进一步冲击法律与道德的边界。

智能手机的镜头本应是记录世界的窗口,而非算法虚构的画布。当自动AI修图以“美化生活”为名义,行“扭曲真实”之实,我们失去的不仅是照片的客观性,更是对现实世界的信任。

加强对AI影像的标注、完善相关法律对AI侵权行为的界定和惩处标准;限制算法滥用、加强全社会的媒介素养——唯有如此,AI技术才能真正回归工具属性,服务于人,而非凌驾于真实之上。

南京广电·牛咔视频记者:毕子晨编辑:张力伟主编:王辉制作:南京广电融媒新闻中心图片来源:爱否科技、差评

相关阅读: