这一课,岂能代劳和购买?

有网友吐槽,开学季的闺蜜群突然安静了许多,问候早安、晒早餐及打卡运动的热闹劲儿没了踪影,半天等来一张照片:一名娃妈正在女儿的班级教室打扫卫生。另一名男生家长,正忙着给班级购买扫把、垃圾桶等劳动必需品。群友们会心一笑:谁还没“承包”过开学前的卫生保洁呢?

可今年开学季的卫生保洁,多了些耐人寻味的“新花样”。

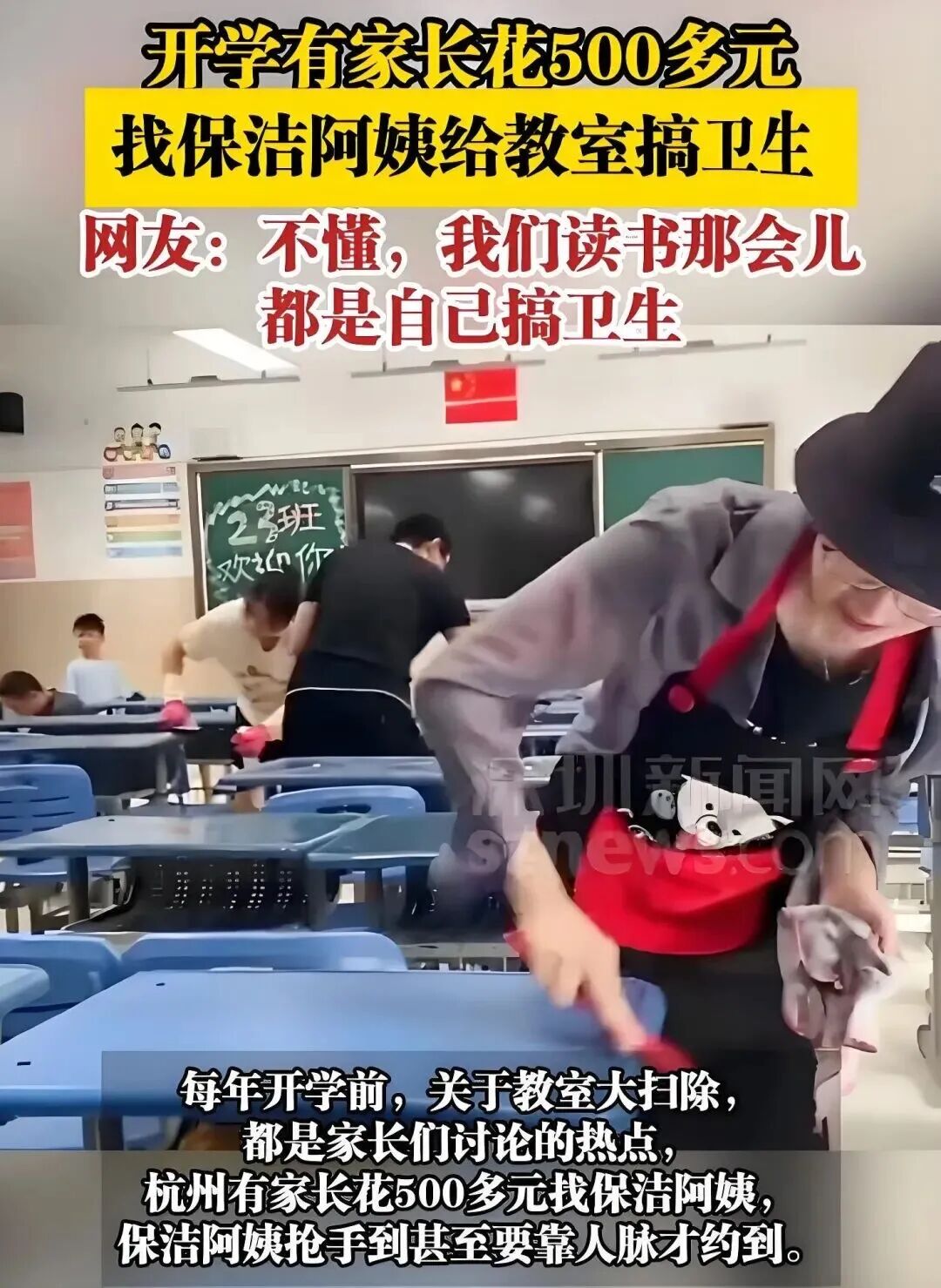

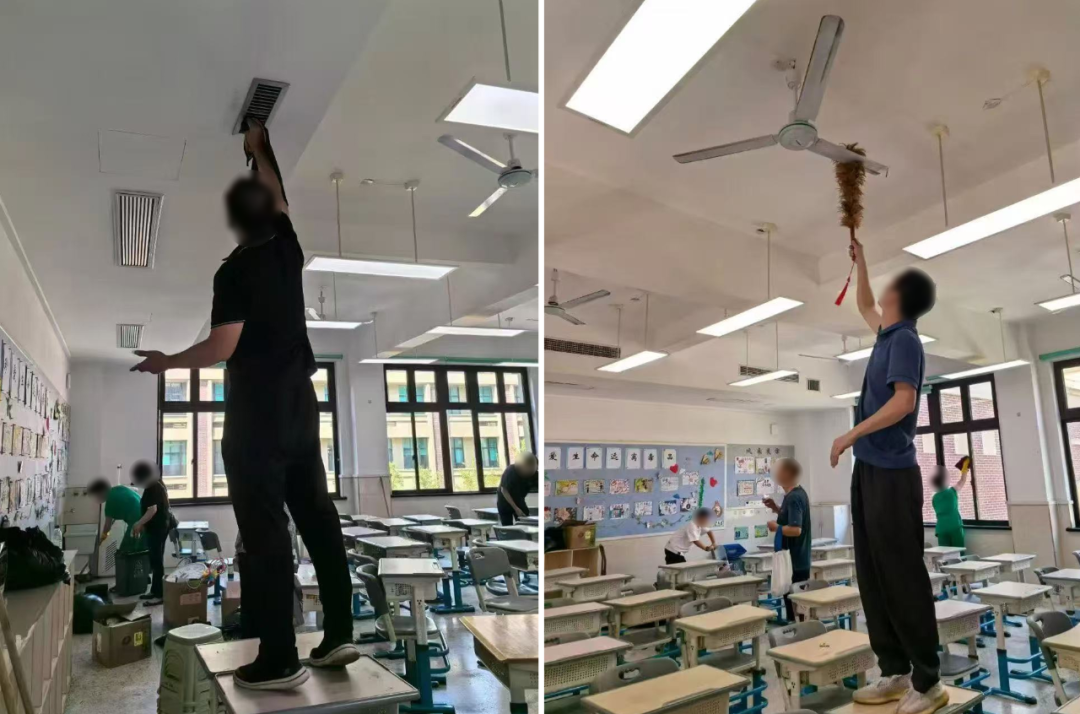

杭州某小学教室内,两名保洁阿姨正擦拭着窗台、清洗电风扇——她们不是学校员工,而是家长花500元请来的“教室清洁工”,学校因为这事上了热搜。也有其他家长反映:开学前还有搬书任务,保洁阿姨搬不动,当天临时换了两个保洁大叔来搬。教室后来又被诟病卫生没搞干净,家委会的家长们又撸起袖子自己干。

当劳动被外包,清洁被明码标价,那块曾经在孩子手中传递的抹布,正从我们的教室中悄然消失。我们为孩子扫除灰尘的同时,是否也无意中“擦拭”掉了某些更为珍贵的东西?

请保洁阿姨毕竟是少数,更多家长面对的是“抢着干活”的现实。吴女士所在的小学家委会群,沉寂了一个暑假,周末开始热闹起来,家委会讨论的焦点是开学大扫除。做了十几年班主任的张老师表示:每次群通知发出半小时不到,名额就被抢光了。赵女士坦言,自己是有点小“私心”的,想去见见新老师,新学期先“混个脸熟”。

从各地报道看,除了开学前家长帮忙打扫卫生,还有不少学校将教室的绿化维护、护学站岗、甚至是运动会彩排、配乐、布置会场等任务转嫁给家长。之前就有广西某学校让家长轮值站护学岗,迫使一名家长只能无奈地抱着婴儿站岗。

一方面是家长的“热脸”,另一方面是老师习惯成自然,家校的责任边界在这种默契中逐渐模糊。很少有人去细究,孩子手中的抹布该怎么办。有教育专家指出:劳动教育的内在价值,远不止于技能的习得。通过一块抹布在班级中的传递,孩子们学会对共同空间的尊重,理解个人与集体的关系。打扫教室这一看似简单的活动,实际上包含了责任的分担、集体的协作以及对劳动成果的珍视。当孩子手中的抹布消失,取而代之的是货币化的清洁服务,我们无形中向孩子传递了一种危险信号:劳动可以被转移,责任可以被购买,共同体的维系可以请人代劳。

教室究竟该由谁打扫?答案其实很清晰:厘清责任边界,回归教育本真。学校首先应该履行主体责任。相关部门也应该强化监督,严禁将本应是学校的任务转嫁给家长。更为重要的事,学校应该回归劳动教育的本质,将其纳入课程设计,让学生在教师指导下参与班级环境的日常维护,让打扫教室成为孩子们的实践课,而不是家长的任务。

开学季的教室应当窗明几净,但这份干净岂能“家长替”,何须“花钱买”?当孩子手中的抹布重新回来,当劳动教育不再缺席,我们给予孩子的,才不只是一个整洁的学习空间,更是教育中最珍贵的部分——让孩子在触摸物质世界的过程中,确认自己能够改变世界的力量。

敏锐观察 洞见前沿

南京广电·牛咔视频记者:高菲编辑:张力伟主编:杨洋制作:南京广电融媒新闻中心图片来源:浙江都市快报教育新闻

相关阅读: